事業の趣旨・目的

ⅰ)事業の趣旨・目的

団塊の世代が75歳以上となる2025年問題をはじめ少子化や人口減少の局面を迎える中で、2060年には高齢率が40%に達することが推計されている。このため、超高齢社会における地域包括ケアシステムの枠組みの中で歯科保健医療ニーズにも大きな変化を及ぼし、従来の健常者歯科治療から高齢者の歯の形態回復、口腔機能の維持・回復を図る高齢者型の歯科治療への変換が求められている。また、厚労省衛生行政報告例2019によると2018年度の就業歯科衛生士は132,629人であるが、資格取得者は283,032人であり、就業割合は46.9%にとどまっており、免許登録者の潜在化が顕著となっている。このため、(公)日本歯科衛生士会では歯科衛生士の質の高い人材育成と確保を喫緊の課題として挙げている。

歯科衛生士に求められるスキルや高まるニーズに対して、専修学校における実習指導や臨床実習には内容及び時間に制約がある。そこで、スマートグラス等先端技術を活用し、歯科衛生士の視点で遠隔臨床体験ができるコンテンツや学生個人の施術実習動画を記録することで相互評価するなど、「臨床現場の再現」「スキルの見える化」「対応力の向上」を図る。

さらに、開発コンテンツの実証、実証を踏まえた教育効果及びコストを検証研究し、歯科衛生士教育における先端技術の社会実装に寄与する。

ⅱ)実証研究する先端技術及び導入する授業・実習

スマートグラスを活用した教育コンテンツの開発・実証研究

歯科予防処置論(20時間)、歯科保健指導論(10時間)、歯科診療補助論(30時間)計60時間

(2)当該実証研究が必要な背景について

1.歯科衛生士の現状と課題

◆歯科衛生士就業状況

2017年にひっ迫していた歯科衛生士不足対策として、厚労省「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業」が創設され、現在も継続されている。その結果、処遇も改善され2019年には2017年と比較して歯科衛生士は9千人増、歯科医師は4百人増、歯科技工士は2百人増になり、歯科衛生士が特異的に増加した(厚労省衛生行政報告例2019)。しかしながら、依然として歯科診療所では歯科衛生士が不足しており求人難の状況にある。

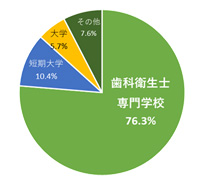

就業歯科衛生士の最終学歴を見ると76.3%が歯科衛生士専門学校卒、10.4%が短期大学、5.7%が大学となっており、歯科衛生士養成所として専門学校の果たす役割が大きいことがわかる。就業先は、48.2%が診療所、16.6%が病院・大学病院、11.6%が行政で、ニーズの多い介護保険施設は4.7%、障害者歯科診療所は3.1%に過ぎない。(日本歯科衛生士会「歯科衛生士の勤務実態調査2020年3月」)

就業歯科衛生士の最終学歴

国の政策により歯科衛生士不足は改善傾向にあるが、最も多い就職先である診療所でまだ不足しており、高齢社会のニーズに応えるには依然として質・量ともに需給がひっ迫していることがわかる。

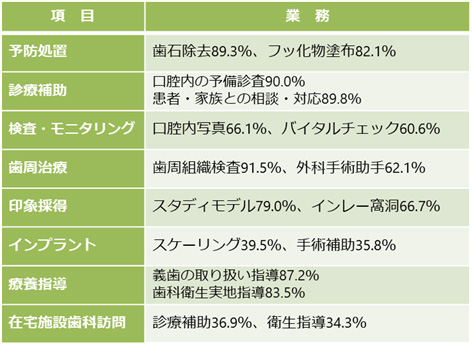

◆歯科衛生士の業務

日本歯科衛生士会「歯科衛生士の勤務実態調査2020年3月」によると就業歯科衛生士が行っている主な業務は下表の通りである。

◆歯科保健医療ニーズの変化①

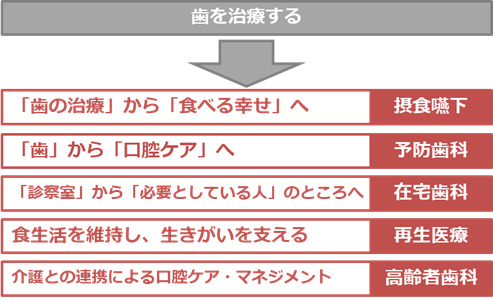

日本歯科医師会は2010年に「生きがいを支える国民歯科会議」を設置し、「歯科医療は生活の医療である」との提言をまとめた。提言内容は、①「歯の治療」から「食べる幸せ」へ、②「歯」から「口腔ケア」へ、③「診察室」から「必要としている人」のところへ、を主旨とし、「口腔ケアはすべての世代にとってトータルなヘルスケアの入口」であり、「歯科医療が暮らしの中で食生活を維持し、生きがいを支える医療として発展することを望む」と結ばれている。

◆歯科保健医療ニーズの変化②

高齢化にともない今後歯科保健医療ニーズの増加が見込まれている重点領域は、「在宅歯科」、「高齢者歯科」、「摂食嚥下」、「再生医療」、「予防歯科」の5つであり、人材育成等において早急な対策が必要である。(「金澤紀子:歯科衛生士の展望と課題.日補綴会誌267-272,2014」より引用)

具体的には、バリアフリー、消毒滅菌・清潔管理、スタッフの接遇訓練やコミュニケーションなど、安心・安全な受診環境の整備であり、診療内容では歯周病治療、咀嚼機能の維持・改善及び定期的予防管理等の充実であり、併せて歯科訪問診療や口腔ケアの要請に応じられる体制を整えることが必要である。

さらに、“治す医療から支える医療”へ対応するため、訪問看護や訪問リハビリテーション等と並び、訪問口腔ケアの充実を図ることが重要である。また、介護との連携においても口腔ケア・マネジメントの役割を期待されている。

2.歯科衛生士専門学校の課題と対策

◆歯科衛生士専門学校の課題

社会ニーズの変化に対応し、歯科衛生士の養成教育も変化していかなければならない。専門学校での歯科衛生実習は、学内設備及び診療所で行われる。学内での実習はマネキン実習や相互実習が主で、多くは就職後に現場で学ぶOJTが主流となっている。また、診療所での実習は、実習内容や期間、回数、時間的制限や実習受入先診療所により差が生じているのが実情である。実習期間中に先に挙げた歯科衛生士の業務を経験できるとは限らず、「見学」にとどまるケースが多い。

◆スマートグラスを活用したコンテンツ開発の必要性

スマートグラスを活用し、実習体験できる教材を開発することで、実習では経験できない手術を手術室の中にいる臨場感を体感しながらリアルタイムに、あるいは、動画記録で繰り返し観察することができる。また、相互実習の様子を自身の視点から記録することで、他学生と比較し、自発的なスキルアップが可能となるだけでなく、スマートグラスに投影されたディスプレイを介して、教員からの指示をリアルタイムに受け取ることができる。その場でヒヤリハットを未然に防いだり、現実を目の前にしてやり方の説明を受けることができるなど、これまでのマネキン教材や映像教材にはない新しい臨場感あふれる教材となる。

歯科衛生士に求められるスキルや高まるニーズに対し、スマートグラス等先端技術を活用し、歯科衛生士の視点で遠隔臨床体験ができるコンテンツや学生個人の施術実習動画を記録することで相互評価するなど、「臨床現場の再現」「スキルの見える化」「対応力の向上」を図る。さらに、開発コンテンツの実証や、実証を踏まえた教育効果及びコストを検証研究し、歯科衛生士教育における先端技術の社会実装に寄与する。